Setelah sekian lama bekerja dari mana saja (yang kebanyakan di rumah), akhirnya pada akhir pekan kemarin (Jumat 7 Oktober 2022), saya kembali bekerja di kantor. Ini adalah yang kedua kalinya saya ke kantor di tahun ini. Terakhir kali saya ke kantor adalah pada Juli lalu, ketika sebagian kolega mulai banyak yang mulai ngantor. Sekalian ke kota, karena semenjak bekerja dari rumah, saya sangat jarang sekali main ke kota.

Saya harus ke kantor karena ada rapat luring yang tidak bisa dilakukan lewat Ms Teams. Untuk ke kota, tentu saja masih menggunakan motor Beat andalan. Butuh waktu sekitar 2 jam untuk sampai ke kantor dari rumah di Pangalengan. Menurut perhitungan Google Maps, jaraknya sekitar 40 kilometer saja.

Tidak ada hal menarik sepanjang kerja di kantor (selain tidak bisa konek ke jaringan wifi kantor). Long story short, jam 6 sore tiba, sudah waktunya untuk pulang.

Tapi di luar masih hujan. Sejak siang, Kota Bandung memang diguyur hujan lumayan lebat. Saat itu saya belum tahu bahwa sudah banyak jalan yang digenangi banjir cileuncang.

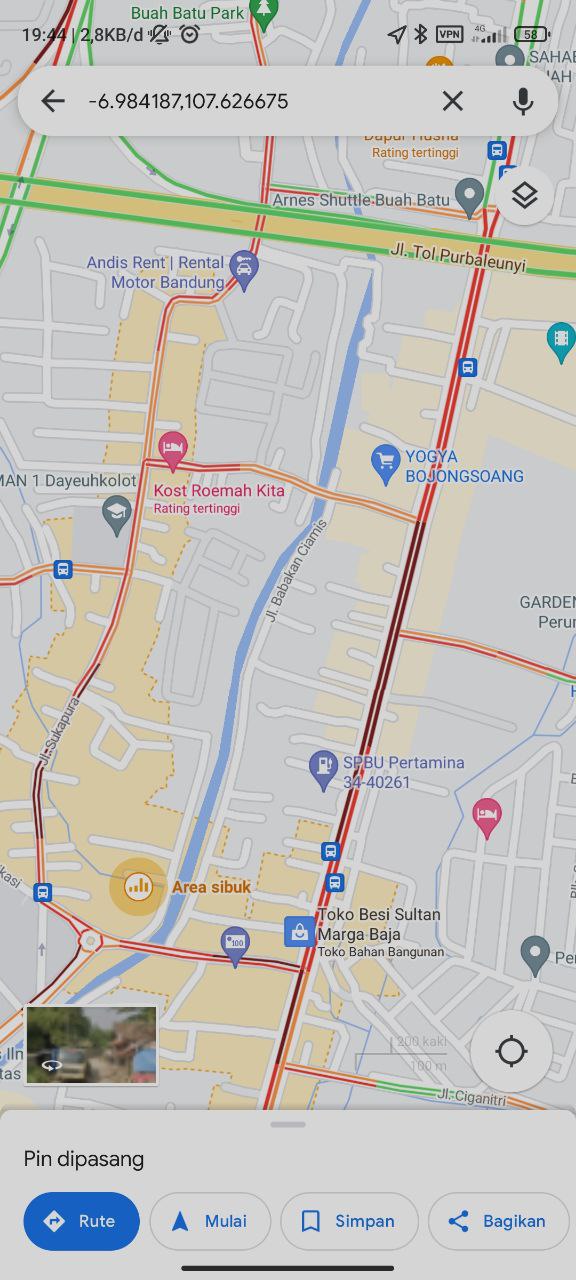

Seperti biasa, kombinasi dari hujan cukup lebat dan akhir pekan adalah macet parah. Dari lantai 5, saya lihat lalu lintas di jalan Soekarno Hatta ke arah barat sudah mulai tidak bergerak, sementara jalur sebaliknya ke arah timur relatif lowong. Setelah lihat kondisi lalu lintas lewat Google Maps, saya putuskan untuk pulang lewat Batununggal, lalu masuk ke Sukapura, jalan kecil yang tembus ke kawasan Universitas Telkom. Dari sana rencananya masuk lagi ke jalan besar, yaitu jalan Bojongsoang.

Biasanya, jalur tersebut relatif lebih lancar meski jalannya kecil, terutama di terowongan tol Buahbatu. Selain itu, jalur ini pun relatif bebas dari cileuncang.

Benar saja. jalur tersebut macetnya tidak terlalu parah. Sempat ada antrean di terowongan tol Buahbatu, dan macet agak lama di Sukapura. Tapi jika dibandingkan dengan kemacetan di Bojongsoang -terutama sebelum pertigaan Ciganitri- macetnya masih manusiawi.

Setelah sampai kawasan Tel-U, saya lihat antrean mobil ke mulut jalan Bojongsoang cukup panjang. Tanpa berpikir panjang, saya langsung belok kanan di bundaran Tel-U, ambil jalan Sukabirus. Sependek ingatan saya, jalan ini cukup kecil dan agak butut, tapi biasanya tidak terlalu macet. Tebakan saya benar, jalur ini cukup lancar, hanya sesekali jalan agak macet ketika di belokan, selepas itu lancar.

Namun selepas belokan terakhir, sekitar 200-300 meter dari masjid An-Nur, ternyata ada banjir yang cukup dalam. Karena hari sudah cukup malam, dan beberapa pengendara motor matic yang nekat berhasil menyeberangi cileuncang, saya pun ikutan nyeberang. Ternyata banjirnya cukup dalam, sehingga beberapa kali motor beat saya hampir mau mati. Untunglah banjirnya tidak terlalu panjang, sehingga motor saya masih aman, meski sepatu sudah basah kuyup menerjang banjir.

Mendekati pertigaan jalan Sukabirus-Bojongsoang, tepatnya selepas pertigaan jalan Lamajang, ternyata ada banjir lagi. Kali ini, banjirnya lumayan dalam. Saat saya sampai jembatan, sudah banyak pemotor yang terhenti. Kali ini kami tidak bisa menerjang banjir.

“Uih deui, A. Mending boros bensin daripada motor rusak,” ujar salah seorang warga.

Saya pun bingung. Jika harus kembali ke bundaran Tel-U, saya harus kembali menerjang banjir cileuncang. Saya khawatir kali ini motor tidak akan sanggup melewatnya. Menerjang banjir yang di depan pun tidak mungkin.

Di atas jembatan, saya pun buka Google Maps lagi, siapa tahu ada jalan tikus yang bisa dilewati. Menurut peta, sekitar 300 meter ada jembatan kecil yang menghubungkan jalan Lamajang dengan jalan Lamajang 2. Dari sana saya bisa kembali ke jalan Bojongsoang.

Karena hari semakin gelap, saya coba ambil jalur tersebut dan mencari jembatan kecil itu, yang ternyata sebuah gang yang hanya bisa dilewati satu motor saja. Sayangnya, saat saya tiba, jembatan tersebut ditutup karena air sudah meluap sampai gangnya tidak kelihatan lagi. Di sana, beberapa warga sedang sibuk membersihkan sampah yang nyangkut di jembatan.

Salah seorang bapak meminta saya untuk putar balik saja, karena jembatan tersebut tidak bisa dilewati. Sambil kebingungan, saya tanya ke bapak tersebut apakah ada jalur lain yang bisa dilewati. “Lewat sini bisa kang. Tapi bulak-belok,” kata dia.

Beruntung, ada pemotor lain yang sepertinya sedang mencari jalur alternatif ke Dayeuhkolot. Saya pun nekat membuntuti pemotor itu masuk ke gang sempit yang mulai kebanjiran. Untungnya warga Dayeuhkolot pada baik hati menunjukkan gang mana yang harus kami lewati.

Setelah belok kanan-kiri di gang sempit sambil menerjang cileuncang yang mulai meninggi, akhirnya kami berhasil keluar di jalan Pasigaran. Jalan ini lumayan lebar, setidaknya bisa dilalui sebuah mobil. Artinya jalan ini harusnya terhubung ke jalan besar. Benar saja, tak jauh dari sana, kami akhirnya bisa kembali ke jalan besar. Tepatnya di Jalan Moch Toha dekat lapangan Sipur. Di sini, jalanan sangat padat oleh kendaraan.

Tadinya, saya berencana akan lewat jalur Baleendah, karena biasanya jalur ini cileuncangnya tidak terlalu parah dibanding jalur Dayeuhkolot yang banjir di dekat jembatan, tepatnya depan Kantor Pos. Tapi karena saya ambil jalan tengah sementara kendaraan sangat padat, mau tak mau saya harus mengikuti arus kendaraan untuk belok kanan di pertigaan Dayeuhkolot-Bojongsoang. Itu pun setelah antre cukup lama karena saking padatnya kendaraan yang mau belok ke Bojongsoang dan Banjaran. Ditambah tidak ada satu pun petugas, baik itu polisi maupun dari Dishub yang membantu mengurai kemacetan.

Seperti sudah diduga, di depan Kantor Pos, cileuncang sudah menggenangi jalan. Beruntung airnya belum terlalu dalam sehingga masih bisa dilewati sama motor dengan mudah. Selepas jembatan sampai rumah, alhamdulillah tidak ada lagi cileuncang. Total perjalanan dari kantor ke rumah adalah sekitar 1,5 jam. Ditambah istirahat (dan makan malam), totalnya sekitar 2 jam. Padahal jarak yang ditempuh “hanya” 16-an kilometer. Tanpa banjir, biasanya jalur rumah-kantor hanya memerlukan waktu 40-an menit saja.

Sepanjang perjalanan pulang ini saya berpikir, keputusan kantor yang belum mewajibkan karyawannya untuk bekerja di kantor adalah sebuah anugerah. Di kondisi sekarang, di mana sarana transportasi publik Bandung raya yang masih sangat aduhai, ditambah banjir di mana-mana, WFH adalah sebuah privilege yang patut disyukuri.

Menghabiskan waktu di jalan sampai 2 jam demi bisa bekerja di kantor -sementara pekerjaan tersebut sebenarnya masih bisa dikerjakan di mana saja- adalah hal yang hanya menghabiskan waktu. Istilahnya kolot di jalan. Dulu sebelum pandemi, saya berpikir menembus kemacetan – dan kadang banjir cileuncang – demi bisa bekerja adalah sebuah realitas orang dewasa yang harus dilakoni demi mencari nafkah. Menghabiskan total 2-3 jam di jalan pergi-pulang adalah keniscayaan.

Bahkan beberapa tahun lalu, terkadang saya harus izin kerja karena tidak ada jalan yang bisa dilewati akibat banjir di daerah Dayeuhkolot dan sekitarnya. Tak jarang saya tidak bisa ke mana-mana karena terjebak kemacetan yang sangat parah, terutama di daerah Rancamanyar.

Tapi setelah 2 tahun bekerja dari rumah, saya pikir hal itu sebenarnya bisa dihindari. Memang, tidak semua jenis pekerjaan bisa dikerjakan di rumah. Sebagian pekerjaan tetap harus dilakukan di tempat kerja. Tapi untuk sebagian pekerjaan yang hanya membutuhkan komputer dan akses internet, bekerja bisa dari mana saja, apalagi ketika koleganya sebagian besar ada di luar negeri.

Makanya, saya bilang bahwa WFH adalah sebuah privilege yang mesti disyukuri. Bersyukur bahwa saya tidak harus setiap hari merasakan kemacetan saat pergi dan pulang dari kantor. Bersyukur saya tidak harus kebingungan mencari jalan ketika banjir agar bisa selamat sampai rumah. Bersyukur masih bisa bekerja ditemani anak dan istri.

Sekian unek-unek saya tentang banjir dan WFH. Tabik.